L’école à Audenge fin 19e siècle, par la SHAAPB

L’histoire exemplaire des écoles d’Audenge : Une volonté d’instruire les enfants, hors du joug religieux (1/2)

8/04/19

Par Jean-Marie Blondy, d’après Pierre Labat (1920-2013), BSHAA n°121 et 123.

Le Bassin a son histoire. Et les membres de la Société Historique et Archéologique d’Arcachon et du Pays de Buch (SHAAPB) la content fort bien. Ils éditent une revue régulière à laquelle vous pouvez vous abonner. C’est passionnant, et nous leur ouvrons nos colonnes…

Michel Lenoir, Directeur de Publication

Une école citoyenne pendant la Révolution

Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, la population d’Audenge reste à peu près illettrée. Elle est pauvre et n’est pas en mesure de rémunérer un instituteur. L’école n’existe pas.

Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, la population d’Audenge reste à peu près illettrée. Elle est pauvre et n’est pas en mesure de rémunérer un instituteur. L’école n’existe pas.

Quand arrive la Révolution, la paroisse d’Audenge n’est pas épargnée par l’agitation qui s’ensuit. Le curé d’alors Alexandre Mac Donald, qui était d’origine irlandaise, est incarcéré. Quand il est libéré, il quitte Audenge et se retire à Bordeaux.

Un curé instit, inspecté au presbytère…

Le 24 frimaire an IV (16 décembre 1795) arrive à Audenge le frère Bernard Bardy de l’ordre des Récollets. Il a renoncé à la prêtrise en l’an II mais exerce cependant son ministère pendant quelques années. Il habite le presbytère situé près de l’église et du cimetière et décide d’exercer aussi le métier d’instituteur.

Ce vieux presbytère -toujours debout – a été la première école audengeoise. Encore faut-il que son enseignement soit bien conforme aux idées de l’époque… Le 13 ventôse an VI, l’agent municipal d’Audenge se rend en inspection auprès du curé-instituteur « qui avait 8 élèves garçons et filles et qui n’utilisaient que le nom de citoyen avec leur instituteur et ne se servaient que de l’alphabet et de la géographie républicains… ».

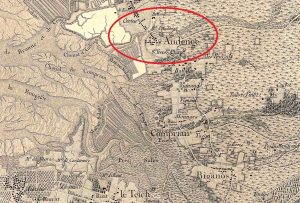

Un autre enseignement… à Certes

Il en va différemment à Certes où s’est installé, à son arrivée à Audenge en 1792, Michel Baleste qui vient de Gujan pour remplir la fonction d’instituteur. Il habite en bordure de la route principale et exerce par la suite d’autres fonctions comme celle d’aubergiste, puis d’officier des douanes et décède prématurément en 1815.

Après la Révolution, quelques autres notables lettrés prennent en charge l’enseignement. C’est le cas de Pierre Thérèse Lizée qui exerce en 1806, personnage assez contesté, qui a été maire après avoir été régisseur de la seigneurie de Certes. On trouve ensuite Justin Caupos et un certain Laurent Bernard décédé en 1831. Pierre Pardiès lui succède et occupe le poste d’instituteur pendant une vingtaine d’années.

La première école publique (1841)

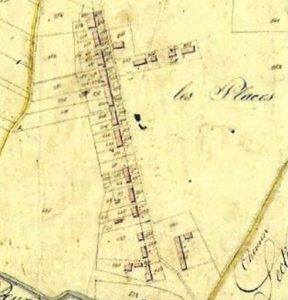

Les maisons des sauniers, quartier des Places (1826)

Audenge ne dispose jusque-là d’aucun bâtiment communal à l’usage de mairie, de tribunal ou d’école. Elle doit les louer. Sans doute ces locaux étaient-ils modestes : une ou deux pièces pour chacun d’eux.

Le conseil municipal décide le 14 février 1841 qu’il serait plus avantageux de construire un bâtiment pour héberger ces activités publiques.

Ernest Valeton de Boissière, que nous allons retrouver plus tard dans la seconde partie de cet article, en tant qu’ingénieur, se propose pour établir les plans des constructions et surveiller les travaux.

On choisit un emplacement central sur « Les Places » de Certes, situé exactement en face de l’ancienne boulangerie qu’avait fait construire le marquis de Civrac, en 1765.

C’est sur cet espace de 15 mètres de large qu’est édifiée la construction. Boissière conçoit une petite maison, sans étage, de forme carrée, parfaitement laide, avec des fenêtres sur trois cotés.

Cette école peut recevoir 80 enfants des deux sexes, la population d’Audenge s’élève alors à 1043 personnes. Les travaux sont terminés au printemps 1845.

La commune dont les recettes annuelles se montent à seulement 3.000 francs, est dans l’obligation de devoir emprunter 7.700 francs, ce qui est très supérieur à son budget annuel. À cette époque, les élèves paient leur instituteur à raison de 2,25 F par élève et par mois.

On sait qu’à cette date, 19 élèves reçoivent l’enseignement.

Une école pour les filles (1868)

Une loi du 10 avril 1867 impose aux communes de plus de 500 habitants d’avoir une école pour filles.

Le 8 mai 1868, Mme Renaud, jusque-là institutrice privée, devient institutrice publique pour diriger l’école de filles. On lui accorde, en 1871, une indemnité de logement. La famille de Mme Renaud était de Certes où elle possédait sa maison et un vaste terrain.

C’est sur celui-ci que l’école en torchis est bâtie. Après son départ, ce bâtiment est détruit. L’école publique de 1841 est à présent trop petite, et il s’avère nécessaire de trouver un local assez proche, afin d’accueillir les filles qui seront désormais séparées des garçons. L’opération ne se fait pas facilement et la commune doit louer successivement plusieurs locaux voisins de la mairie.

C’est ainsi qu’en 1873, on loue pour trois ans la maison de la veuve Galleteau située dans une ancienne maison de saunier (le métier de ceux qui récoltaient le sel des marais salants du domaine de Certes) dont les habitations étaient regroupées dans ce quartier des « Places ».

En 1878, c’est sur la partie centrale de la grande maison Monichon que la commune fixe son choix. On y installe la salle de classe dans la grande salle du rez-de-chaussée, quant à la justice de paix, elle bénéficie d’une pièce plus petite.

Le triptyque Mairie au centre, École des garçons et des filles aux ailes et Tribunal sur un côté (Coll. particulière)

Une nouvelle école (1880-1883)

En 1872 déjà, on a envisagé d’élever un étage sur le bâtiment de 1841. En fait, on y renonce et iI faut attendre le printemps 1879 pour que le conseil municipal se décide à reconstruire un ensemble « Mairie- École-Justice de Paix ». Les photos de l’époque montrent que la mairie comporte un bâtiment central avec un premier étage, encadré de deux parties basses. Sur la façade, un escalier double permet d’accéder à l’étage. Par ailleurs, il est prévu un seul logement, conçu pour un couple d’instituteurs.

Le coût des travaux s’élève à 30.000 F. La commune emprunte 15.000 F. L’État verse 10.000 F au titre de la Mairie et M. de Boissière apporte une subvention de 5.000 F.

On verra dans la seconde partie de cet article, le rôle essentiel qu’a joué cet homme en ce domaine, cherchant en premier lieu à contribuer à l’éducation des enfants, et tout particulièrement celle des filles dont il était souhaitable à ses yeux qu’elles puissent davantage s’émanciper de la religion…

A suivre…

(Pour en savoir plus sur E. de Boissière, vous pouvez lire « Histoire du domaine de Certes », publié par la SHAA en 2018.)

IB Pratic : Rens et inscriptions au 05 56 54 99 08 ou shaapb@orange.fr. Adhésion et/ou abonnement pour recevoir le Bulletin ici. Toutes les infos sur le site shaapb.fr

IB Pratic : Rens et inscriptions au 05 56 54 99 08 ou shaapb@orange.fr. Adhésion et/ou abonnement pour recevoir le Bulletin ici. Toutes les infos sur le site shaapb.fr

Illustrations SHAAPB

C’est gratuit